「猫 ぬいぐるみ くわえて 鳴く」という行動に、思わず「なにしてるの?」と気になったことはありませんか?

実はこのかわいらしいしぐさの裏には、猫の本能や性格、そして飼い主への深い信頼が隠れています。

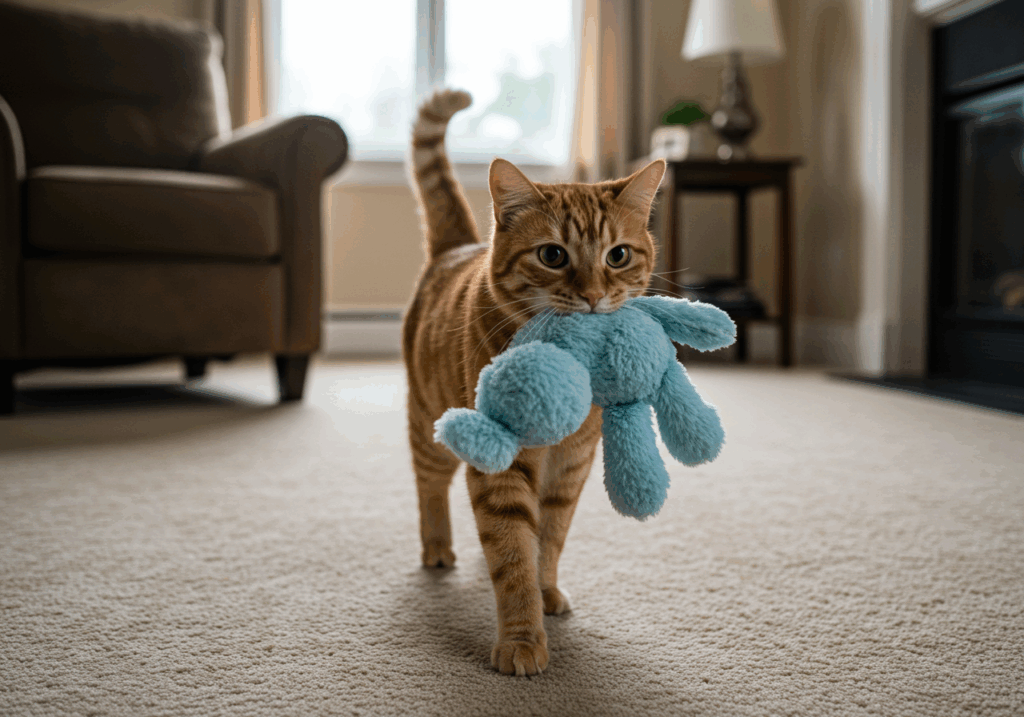

たとえば、猫 おもちゃくわえてウロウロしたり、猫 おもちゃ くわえて歩く姿を見かけたことはありませんか?

また、猫 ぬいぐるみくわえて歩く行動をしたかと思えば、猫 ぬいぐるみ 持ってくる 枕元にそっと置いていた、なんてことも。

夜中に猫 おもちゃ持ってくる夜の不思議なタイミングや、唸りながらおもちゃを運ぶ、いわゆる猫 おもちゃをくわえて唸る行動に驚く人もいるでしょう。

さらに中には、猫 おもちゃ くわえて持っていく姿を見て「この子、賢い!」と感じた経験もあるはず。

そんな“猫 おもちゃ 持ってくる 賢い”しぐさには、思っている以上に奥深い意味が込められているのです。

本記事では、それぞれの行動に込められた猫の気持ちを丁寧に解説しながら、なぜ猫がぬいぐるみをくわえて鳴くのか、分かりやすくご紹介していきます。

愛猫の気持ちをもっと理解したい方に、きっと役立つ内容です。

- 猫がぬいぐるみをくわえて鳴く理由や心理

- 猫のおもちゃに対する本能的な行動パターン

- 鳴き声や唸り声に込められた猫の気持ち

- 夜間や枕元で見られる特有の習性と意味

猫 ぬいぐるみ くわえて 鳴くのはなぜ?

猫がぬいぐるみをくわえたまま「にゃー」と鳴いたり、家の中をウロウロ歩いたり――。

一見かわいらしいこの行動には、実はさまざまな“猫の気持ち”が隠れています。

ここでは、そんな不思議なしぐさに込められた猫の心理や本能を、具体的な行動別にわかりやすく解説していきます。

- 猫 おもちゃくわえてウロウロする理由

- 猫 おもちゃをくわえて唸る行動の意味

- 猫 ぬいぐるみくわえて歩く行動を解説

- 猫 おもちゃ くわえて歩く姿が見せる心理とは

猫 おもちゃくわえてウロウロする理由

猫が小さなおもちゃをくわえて、家の中をウロウロと歩き回る姿。見ていると「一体なにをしているんだろう?」と不思議に思うこともありますよね。

この行動には、いくつかの本能的・心理的な背景があると考えられています。

本能としての「狩りごっこ」

猫はもともと優れたハンターです。たとえ完全な室内飼いであっても、「獲物を捕まえて運ぶ」という本能は根強く残っています。

くわえているおもちゃは、猫にとって「疑似的な獲物」。

ウロウロするのは、「安全な場所まで獲物を運んでいる」または「どこに隠そうか迷っている」ような行動とも言われています。

特にネズミ型や羽のついたおもちゃは、本能を刺激しやすく、狩猟本能が目覚めやすくなります。

自分の縄張りに持ち帰っている感覚

猫は縄張り意識が強い動物です。おもちゃをくわえたまま歩き回るのは、自分のテリトリー内で「持ち物の管理」をしているようなもの。

お気に入りのおもちゃを、安心できる場所へ運んでいるつもりかもしれません。

このとき、ベッドの上や、飼い主の近くに置くケースもよく見られます。

それは、「信頼している場所に、大事なものを保管している」という猫なりの行動と解釈できます。

飼い主に見せたいという気持ち

ちょっと甘えん坊な性格の猫に多いのが、「見て!取ったよ!」というアピール。

くわえたおもちゃを見せびらかすように歩き、飼い主の前に置いてくることもありますよね。

これは、飼い主とのコミュニケーションの一環です。

「狩りの成果を見せる」「遊びに誘っている」「褒めてほしい」など、ポジティブな気持ちのあらわれと考えられます。

ストレスや退屈のサインにもなることがある

かわいい仕草のひとつではありますが、注意すべき点もあります。

もし、毎日のように長時間くわえたまま歩き続けている、落ち着きがない様子が見られるといった場合、それは「ストレス」や「退屈」のサインかもしれません。

おもちゃの種類を変えてみたり、遊ぶ時間を増やしたり、環境を見直してあげることで改善するケースもあります。

まとめ:猫の行動は“愛情と本能”のミックス

猫がおもちゃをくわえてウロウロする理由には、狩り本能、縄張り意識、愛情表現、そして場合によってはストレスなど、さまざまな意味があります。

「遊びたいのかな?」「安心できる場所を探してるのかな?」

そんなふうに、ちょっとしたしぐさから猫の気持ちを読み取ってあげると、より絆が深まりますよ。

猫 おもちゃをくわえて唸る行動の意味

おもちゃをくわえたまま「ウー…」と低く唸る猫。

普段おとなしい子が急にそういった行動を見せると、驚いたり心配になる飼い主さんも多いのではないでしょうか。

この行動には、猫の本能や性格、さらには周囲の環境が関係していることがよくあります。

「これは私のもの!」という独占欲

猫が唸るとき、多くは「威嚇」や「警戒」の感情がベースにあります。

おもちゃをくわえながら唸るのは、「このおもちゃは自分のものだ!」という強い独占欲のあらわれです。

とくに新しいおもちゃや、いつもと違う刺激のあるアイテムをもらったときに見られる傾向があります。

猫にとって特別なおもちゃを手に入れた瞬間、それを「誰にも渡したくない」と思うのです。

ほかの猫やペットが近づいたとき、あるいは人間が近くにいるだけでも唸る場合、それは“取られるかもしれない”という警戒心によるものです。

狩りの感覚が刺激されている

猫は本来、狩りをする動物です。

おもちゃをくわえて唸る行動は、その「狩猟本能」にスイッチが入っている状態とも言えます。

捕まえた獲物を安全な場所に運んでいる途中で、ほかの動物に奪われないように「唸る」のは、野生でもよく見られる行動です。

つまり、ぬいぐるみやおもちゃは猫にとって“疑似的な獲物”であり、誰にも邪魔されたくないタイミングだったということ。

このときの唸りは、怒っているというより「集中している」もしくは「夢中になっている」ことが多いです。

気分が高ぶっている状態

唸ると聞くとネガティブな印象を受けがちですが、実は猫が興奮しているときにも唸ることがあります。

たとえば、遊びがヒートアップしてアドレナリンが出ているとき。

または、いつもと違うテンションで遊んでいるときなど、「気分が高まっている状態」で唸ることもあるんです。

ただし、そのまま遊び続けてしまうと、攻撃的なモードに入ってしまう猫もいるため、静かに様子を見守りつつ、必要に応じて一旦距離を取るといいでしょう。

ストレスが溜まっているサインにもなる

遊び方が普段と大きく違う、唸り方がしつこい、触ろうとすると怒る。

そんな場合は、ストレスやフラストレーションが溜まっている可能性もあります。

猫は環境の変化に敏感な動物です。

引っ越し、来客、他のペットの影響、家具の移動など、ちょっとしたことでもストレスを感じることがあります。

ストレスを感じた猫が、おもちゃに過剰に執着し、唸ることで感情を発散しているということもあるので、日常の変化に思い当たることがないかチェックしてみてください。

飼い主にできる対応

おもちゃをくわえて唸るとき、無理に取り上げたり驚かせることは避けましょう。

猫はそのおもちゃに強い感情を抱いている状態なので、無理に関与すると信頼関係を損なう恐れもあります。

猫が落ち着くまで静かに見守りつつ、日常のストレスが溜まっていないか、遊びや運動の時間が不足していないかを見直すことが大切です。

また、おもちゃを増やしたり、ローテーションで出すなどの工夫も有効ですよ。

まとめ:唸り声の裏にある「猫なりの気持ち」に寄り添って

猫がおもちゃをくわえて唸るのは、単なる気まぐれではありません。

独占欲、興奮、ストレスなど、さまざまな感情が重なっている行動なのです。

その背景にある“猫なりの主張”を理解してあげることで、より深い信頼関係が築けますし、猫自身も安心して過ごせるようになります。

「この行動、何か意味があるのかも?」そう思って寄り添うことが、猫と長く仲良く暮らす第一歩です。

猫 ぬいぐるみくわえて歩く行動を解説

猫がぬいぐるみを口にくわえたまま、ゆっくりと、あるいは誇らしげに歩いている――

そんな光景を目にすると、なんとも愛らしく、つい見入ってしまいますよね。

この行動には、いくつかの猫らしい本能や気持ちが隠れています。

単なる遊びではなく、猫にとってはしっかりと意味のある行動でもあるのです。

捕まえた“獲物”を運ぶ本能

まず、猫の祖先は野生で狩りをして暮らしていました。

現代の家猫も、その狩猟本能はしっかりと受け継いでいます。

ぬいぐるみをくわえて歩くのは、獲物を仕留めて、自分の縄張りへ運んでいる感覚に近いものです。

これは特に、ネズミ型や鳥のような形をしたぬいぐるみなど、リアルな形状のおもちゃで起こりやすい行動です。

「これは自分の戦利品だ」といった誇らしさを持って歩いているとも考えられます。

安全な場所に“しまおう”としている

猫は自分が安心できる場所、静かで落ち着く空間にお気に入りのものを運ぶ習性があります。

たとえば、自分の寝床やベッドの下、押し入れなど、外から見えにくい場所にぬいぐるみを持ち込むケースもよくあります。

この行動は「自分の大事なものを隠して守る」という猫の防衛本能からくるものです。

誰かに取られたくない、壊されたくない、といった感情が働いているとも言えます。

甘えや擬似育児行動の可能性も

特にメス猫に見られることがありますが、ぬいぐるみを子猫のように扱っている場合もあります。

これは「擬似育児行動」と呼ばれるもので、ぬいぐるみをわが子のように抱えて運び、鳴いたり舐めたりすることもあります。

実際に避妊手術をしていないメス猫に多く見られる傾向ですが、手術後でも、性格や環境によってはこの行動が残ることがあります。

これはストレスからくる行動の場合もあるため、あまりにも頻繁に見られるようであれば、生活環境の見直しや、猫の心のケアも視野に入れてみましょう。

遊びの延長としての行動

シンプルに「遊びの延長」としてこの行動をしていることも少なくありません。

ぬいぐるみを投げたらくわえて戻ってくる、飼い主の前に持ってきてまた投げてほしそうにする――

これは犬のようにも見えますが、猫もお気に入りのおもちゃに対して、こうしたアクティブな遊び方をすることがあります。

猫の中には、「遊びに誘っている」「一緒に遊んでほしい」というアピールとしてぬいぐるみをくわえてくるタイプもいるんです。

その日の気分や環境でも左右される

猫はとても気まぐれな生き物。

ぬいぐるみをくわえて歩く行動も、毎日するわけではない場合が多く、「今日はちょっと気分が乗ったから」くらいのこともあります。

部屋の明るさ、時間帯、ほかの猫や人の動き、音、匂い――

さまざまな要素が猫の気分に影響を与え、その結果としてこういった行動に表れるのです。

飼い主としては、どう接するのがベスト?

無理に取り上げたり、やめさせようとする必要はありません。

むしろ、猫が安心して遊べるように、ぬいぐるみを清潔に保ったり、安全な遊び場所を整えることが大切です。

また、猫がそのぬいぐるみに強く執着しているようなら、無くなったときの代わりとして、同じようなぬいぐるみを複数用意しておくと安心です。

猫の心をのぞくような行動、それが“くわえて歩く”しぐさ

猫がぬいぐるみをくわえて歩く姿には、野生の記憶、安心感、遊び心、甘え――

いろんな猫の気持ちが込められています。

この愛らしいしぐさを通して、「今、うちの子はどんな気持ちなんだろう?」と想像することは、猫との距離をぐっと近づけてくれるはずです。

猫 おもちゃ くわえて歩く姿が見せる心理とは

猫が小さなおもちゃをくわえたまま、部屋の中を行ったり来たりする姿――

ただの遊びの一環のようにも見えますが、実はその行動には猫ならではの“気持ち”がいくつも隠れています。

猫がなぜそんなふうに振る舞うのか、その心理をひとつずつ紐解いていきましょう。

本能的な「獲物を運ぶ」行動

まず注目したいのは、猫が持つ「狩りの本能」です。

おもちゃをくわえて歩く姿は、まさに“獲物を捕らえたあとの行動”を模しているといわれています。

自然界で猫が狩りをすると、仕留めた獲物を安全な場所まで運ぶことがあります。

それと同じように、室内の猫も「このおもちゃは自分の獲物」と見立てて、大事そうに運んでいるのです。

お気に入りの場所へ向かっていたり、誰にも邪魔されないところに持っていこうとする動きが見られるのも、この本能の影響と言えるでしょう。

自信と誇らしさのアピール

おもちゃをくわえたまま堂々と歩く姿は、まるで「どう?すごいでしょ!」と見せびらかしているようにも見えませんか?

これは猫の“誇らしい気持ち”の表れ。

成功体験をしたあと、飼い主に褒められたことがある猫などは、「また認めてもらいたい」と思って似た行動をとることがあります。

たとえば、自分の捕まえたおもちゃをわざわざ人の前に持ってきたり、見せびらかすように歩き回るのは、ポジティブな自己主張の一つです。

不安や寂しさの解消行動

反対に、少しセンチメンタルな気持ちからくる場合もあります。

おもちゃをくわえて歩くことが、「心の拠り所」になっていることもあるのです。

特に、留守番が長くなったときや、家の中の環境に変化があったときに見られやすく、猫が安心感を得ようとしている様子と解釈できます。

まるでぬいぐるみやおもちゃを“お守り”のようにして、心の安定を保っているようなイメージですね。

この場合は、同時に鳴いていたり、普段より行動が落ち着きなくなることもあるため、猫の様子をよく観察してあげることが大切です。

飼い主とのコミュニケーションの一環

猫の中には、「おもちゃをくわえて持ってくる」ことで、遊びに誘ったり、注目を引こうとするタイプもいます。

これは、まさに“猫なりの会話”です。

「このおもちゃで遊ぼうよ!」というサインであることも多く、そんなときは少し遊んであげると、猫も満足してくれます。

普段あまり鳴かない猫が、くわえながら「にゃー」と鳴くこともあり、これは“意図的に声をかけている”といった行動のひとつと受け止めてもよいでしょう。

家の中を“点検”していることも?

少し意外に思えるかもしれませんが、猫は自分の縄張りを巡回して確認する習性があります。

お気に入りのおもちゃをくわえたまま家の中を歩くのは、その“点検行動”と“所有物の確認”が合わさった動きとも考えられます。

これは特に、環境に変化があったときや、新しい家具が入ったあとなどに起こりやすく、猫の縄張り意識が高まっているサインでもあります。

行動の意味は1つだけじゃない

猫が見せるこうした行動は、どれか1つの心理状態に結びつくとは限りません。

たとえば、「獲物としてくわえて歩いていたけど、途中で遊びに変わった」とか、「寂しさから始まったけど、飼い主に褒められて嬉しくなった」など、感情が切り替わることもよくあります。

だからこそ、猫の全体的な様子や表情、鳴き声のトーン、動きのリズムなどをあわせて観察すると、より正確に気持ちが読み取れます。

猫の“気持ちのサイン”を見逃さないで

おもちゃをくわえて歩くという、ただのかわいいしぐさの中に、実は猫の本音や気持ちが詰まっています。

この行動を見たときは、

「楽しそうだな」「何か伝えたいのかな」と、猫の立場になって考えてみてください。

そうすることで、猫との距離がもっと近くなるはずです。

猫 ぬいぐるみ くわえて 鳴く姿がかわいい理由

ぬいぐるみをくわえて歩いたり、鳴いたりする猫の姿は、見ているだけで癒されるもの。

でも、その愛らしい行動の裏側には、猫ならではの深い意味があるんです。

ここでは、そんな“かわいい仕草”に隠された信頼や知性、猫の思いについて掘り下げてみましょう。

- 猫 おもちゃ くわえて持っていくのは信頼の証?

- 猫 おもちゃ 持ってくる 賢い猫の習性

- 猫 おもちゃ持ってくる夜の不思議な行動

- 猫 ぬいぐるみ 持ってくる 枕元の意味とは?

- Q&A

猫 おもちゃ くわえて持っていくのは信頼の証?

猫が小さなおもちゃをくわえて、わざわざ飼い主のもとへ持ってくる。

一見、ただの遊びに見えるこの行動、実は「信頼の気持ち」が表れている可能性があるんです。

では、猫はどんなときにこのような行動をとるのか? その心理を詳しく見ていきましょう。

“獲物”を見せに来る=仲間認定の証拠

猫は獲物を捕まえると、それを自分の縄張りの中で一番安全で信頼できる場所へ持っていく傾向があります。

それが「飼い主のもと」だった場合、それはあなたを“家族”や“信頼できる仲間”と認識しているサインかもしれません。

野生では、母猫が子猫に狩りを教えるために、獲物を持ち帰ることがあります。

家猫がぬいぐるみやおもちゃをくわえて持ってくる行動は、この名残と考えられることが多いのです。

「あなたにも見せたい」「これは私の成果だよ」そんな気持ちが込められている場合もあります。

飼い主への“プレゼント”という行動

おもちゃをくわえてきて、足元に置いたり、そっと差し出すような仕草を見せる猫もいます。

これは一種の“プレゼント行動”で、「これ、あげるね」という気持ちが含まれていると考えられています。

猫の性格や環境にもよりますが、こうした行動は特に、飼い主と強い絆を持っている猫によく見られる傾向です。

注意したいのは、この「くわえてくる=信頼行動」は、強制されるものではないということ。

猫が自分の意思で自然とやっているからこそ、意味があるのです。

「一緒に遊ぼうよ」のお誘いも兼ねている

信頼の気持ちに加えて、「遊びに誘っている」ケースも少なくありません。

おもちゃをくわえて近づいてくる猫は、「これで遊んで!」と伝えたいのかもしれません。

このとき、猫の目がキラキラしていたり、しっぽがピンと立っていたりすれば、遊びたいモードのサインです。

そんなときは少し時間をとって、おもちゃで一緒に遊んであげると、さらに絆が深まりますよ。

猫にとって“遊び”は、信頼している相手と楽しむもの。

その相手に選ばれているということは、それだけ心を許している証でもあるんです。

持ってくるおもちゃにも意味がある?

猫が持ってくるおもちゃが「いつも同じもの」だったり、「お気に入りの一つ」だったりすることはありませんか?

猫は自分にとって大切なものを、信頼している相手と共有しようとする傾向があります。

それが、ぬいぐるみだったり、ねずみ型の小さなおもちゃだったり――その猫にとっての“宝物”なんです。

その大切なものをあなたに預ける、見せるというのは、まさに心を許した証拠とも言えます。

怖がっている相手には絶対にしない行動

逆に言えば、猫は不安や恐怖を感じている相手には、自分の持ち物を持っていこうとはしません。

おもちゃをくわえて見せに来る、近づいてくるという行為そのものが、信頼の証なのです。

「この人のそばにいても安心」「この人になら、大事なものを見せてもいい」

そんな気持ちがあるからこそ、猫はこの行動をとります。

大事なのは“受け止め方”

猫がおもちゃをくわえて持ってきたとき、「なんだろう」と無反応で終わるのではなく、

「ありがとうね」「見せてくれて嬉しいよ」と優しく声をかけてみましょう。

言葉そのものを理解しているわけではありませんが、あなたの声のトーンや表情から、猫はしっかり愛情を感じ取っています。

このように日々の小さなやり取りを積み重ねていくことで、猫との信頼関係はより深まっていきます。

まとめ:小さなおもちゃが語る“信頼のストーリー”

おもちゃをくわえて持ってくる――

それは単なる遊びではなく、「あなたが好き」「一緒にいたい」「もっと仲良くなりたい」という猫なりのメッセージ。

この行動を見かけたときは、ぜひ温かく受け止めてあげてください。

そこには、言葉にできない“猫の気持ち”が、ぎゅっと詰まっているのです。

猫 おもちゃ 持ってくる 賢い猫の習性

猫といえば「気まぐれでマイペース」というイメージを持つ方が多いかもしれません。

ところが、「おもちゃをくわえて持ってくる」という行動をとる猫は、実はとても賢い一面を見せているのです。

この行動は、単に遊び好きなだけではなく、猫の知能や学習能力、飼い主との信頼関係が関係しています。

学習能力が高いからこそできる行動

おもちゃを自ら持ってくるという行動は、猫が「持っていけば反応がある」と学習しているからできること。

たとえば過去に、おもちゃを持ってきたときに飼い主が遊んでくれた、褒めてくれた、という経験があると、猫はその流れを覚えて繰り返すようになります。

これは「オペラント条件付け」という心理学的な仕組みに近く、人間の子どもが行う“報酬型の学習”と似た行動でもあります。

猫は見た目こそ自由気ままですが、意外としっかりと周囲を観察して行動しているんですよ。

コミュニケーション力の高さもポイント

おもちゃを飼い主のもとへ持ってくる猫は、「人と関わることが好き」という傾向があります。

これは一種の“社会性”の高さを示す行動でもあり、人間としっかりコミュニケーションを取ろうとしている証です。

特に、毎日のようにおもちゃを持ってくる猫は、「一緒に遊びたい」「構ってほしい」と思っていることが多く、それを伝える手段として“おもちゃ”を使っているのです。

このような行動は、単なる反射や本能ではなく、「伝える力=表現力」がある猫に見られます。

自主的な“持ってこい”遊びは高度な知能の証

犬の遊びでよく見かける“持ってこい遊び”。実は猫でも、これができる子がいます。

「おもちゃを投げる → 持ってくる → また投げてほしがる」

この一連の流れを覚えて繰り返せる猫は、非常に高い学習能力と記憶力を持っているといえるでしょう。

猫は基本的に「狩って終わり」が多い動物なので、「獲物をもう一度差し出す」という行動は、人間との関わりによって身についたものです。

このような遊びを楽しめる猫は、知能的に優れているだけでなく、感情のコントロールができ、好奇心や柔軟性にも富んでいます。

賢い猫ほど“選ぶ力”がある

おもちゃを持ってくる猫の中には、「その日によって使うおもちゃが違う」という子もいます。

これは、猫が自分の中で「今日の気分」や「遊びたいスタイル」に合わせて選んでいるということ。

気分に応じて選び分ける行動には、「選択的判断力」が求められます。

つまり、単にお気に入りを持ってくるだけでなく、「どのおもちゃが今、一番楽しいか」を理解して選んでいる可能性もあるのです。

このような細かな選び方ができるのも、知的好奇心の高い猫ならではの特徴といえます。

遊びから得られる“満足感”を知っている

賢い猫ほど、自分にとって“満たされる行動”をよく理解しています。

おもちゃを持ってくることで遊んでもらえる、関わってもらえる、達成感を得られる――その一連のプロセスを理解し、積極的に行動するのです。

それは「こうすれば自分が満たされる」という自己認識の高さを意味します。

これは人間に近い感情の処理ができる、非常に高度な知能のあらわれでもあります。

飼い主ができるサポートとは?

このような賢い行動を見せてくれる猫には、しっかりと応えてあげることが大切です。

おもちゃを持ってきたときは、できるだけ遊んであげたり、優しく声をかけてあげたりして、「その行動はうれしいよ」と伝えてみてください。

猫は「無反応」や「無視」に対して敏感です。

せっかく勇気を出して行動しているのに反応が薄いと、次第にその行動をやめてしまうこともあります。

賢さを伸ばしてあげるためにも、日頃からポジティブなリアクションを心がけると良いですよ。

知能の高さは“信頼”と“満足”から生まれる

猫がおもちゃを持ってくるという行動は、ただのおちゃめなしぐさではありません。

そこには、知性、信頼、そして「一緒に過ごす時間の大切さ」がぎゅっと詰まっています。

その賢さを引き出してあげられるかどうかは、飼い主さん次第。

猫との毎日のやりとりの中で、少しずつお互いの理解を深めていくことで、より豊かで楽しい関係を築くことができるでしょう。

猫 おもちゃ持ってくる夜の不思議な行動

「昼間はまったくそんなことしないのに、夜になると突然おもちゃをくわえて持ってくる」

そんな猫の不思議な行動に、驚いたことはありませんか?

中には、飼い主が寝ようとすると、わざわざおもちゃをくわえて鳴きながらやってくる猫もいます。

この“夜にだけ見せる行動”には、猫特有の習性や心理が関係していると考えられています。

夜行性の名残による活動タイム

猫は本来、薄明薄暮性(はくめいはくぼせい)といって、朝方と夕暮れ時にもっとも活動的になる生き物です。

特に夜は、狩りや探索に向いている時間帯であるという本能が働きやすいタイミング。

室内飼いの猫でも、その習性はしっかり残っており、夜になると突然活発になったり、遊びモードに切り替わることがあります。

その結果として「おもちゃをくわえて持ってくる」行動につながっていることもあるのです。

飼い主の注意を引きたい気持ち

夜におもちゃを持ってくる猫の中には、「構ってほしい」「そばに来てほしい」と思っているケースもあります。

たとえば、飼い主が寝る準備を始めたころに、急におもちゃを持ってくる猫。

これはまさに「まだ寝ないで!」という気持ちの表れとも言えます。

猫は意外と空気を読む生き物。

日中は忙しそうな飼い主を遠くから見守っていて、静かになった夜に「今ならかまってもらえるかも」と思って、行動を起こすんです。

鳴きながら持ってくるのは“呼びかけ”の一種

夜におもちゃをくわえて、なおかつ「にゃーにゃー」と鳴いている場合、それは“呼びかけ”の可能性が高いです。

猫は本来、仲間同士ではあまり鳴き声を使いません。

しかし人間と暮らすうちに、「鳴けば反応がある」と学習することで、鳴き声をコミュニケーションの手段として使うようになります。

「おもちゃを見せたい」「遊びに誘っている」「一緒に寝たい」など、猫の中では明確なメッセージがあるのかもしれません。

不安を感じやすい猫の“安心行動”

特に神経質な性格の猫や、環境の変化があったばかりの猫が夜におもちゃを持ってくる場合、それは「安心感を求める行動」である可能性もあります。

ぬいぐるみや小さなおもちゃを持つことで気持ちが落ち着く猫は少なくありません。

まるで子どもがお気に入りのぬいぐるみを抱いて眠るように、猫も“心のお守り”として大事なおもちゃを持ち歩いているのです。

このような場合は、無理に取り上げたりせず、そっとそばに置いてあげると、猫も安心して夜を過ごせるでしょう。

飼い主への“プレゼント”という説も

中には、夜におもちゃを持ってきてベッドの横や枕元に置く猫もいます。

この行動には「獲物を持ち帰って見せる」本能が隠れているとも言われています。

猫にとってお気に入りのおもちゃは“獲物の代わり”でもあります。

その“成果”を大切な飼い主に渡したい、という気持ちが表れているのです。

そんなときは、「ありがとう」と優しく声をかけてあげてください。

猫はその反応を覚えて、よりいっそう信頼を深めてくれます。

飼い主として気をつけたいこと

夜中に頻繁におもちゃを持ってくる行動が続いている場合、次のような点をチェックしてみてください。

- 昼間、十分に遊べているか

- 食事の時間が遅すぎないか

- 飼い主とふれあう時間が足りているか

猫にとって満足感が足りていないと、夜間に活動が集中してしまうことがあります。

できるだけ日中に遊んであげたり、軽く運動させたりすることで、夜の落ち着きを促すことができます。

夜のしぐさにも“愛情”が詰まっている

おもちゃをくわえて持ってくるという行動は、猫からの愛情表現のひとつでもあります。

それがたとえ夜中であっても、「あなたが大好き」「一緒にいたい」という気持ちが込められているのです。

眠いときにはちょっぴり困るかもしれませんが、その小さな行動の裏側にある猫の心を想像すると、なんだか愛おしく感じてきますよね。

猫の夜の行動には、私たちが見逃しがちな“気持ちのメッセージ”があふれています。

そのサインをやさしく受け止めてあげることが、より深い信頼関係へとつながっていくのです。

猫 ぬいぐるみ 持ってくる 枕元の意味とは?

朝目覚めたら、枕元に猫が大事そうにくわえてきたぬいぐるみが置かれていた――。

そんな心温まるシーンに遭遇したことのある飼い主さんも多いのではないでしょうか。

この「ぬいぐるみを枕元に持ってくる」という行動は、猫にとって単なる遊びではなく、さまざまな感情や意図が込められていることがあります。

猫がわざわざあなたのそばに“お気に入り”を運んでくる理由とは?

その背景にある猫の心を、いくつかの側面からひも解いていきましょう。

大切な“獲物”を共有する行動

猫にとって、ぬいぐるみやおもちゃは「獲物の代わり」として見られることがよくあります。

その獲物を安全な場所に持ち帰る、あるいは仲間に見せるという行動は、野生時代の名残です。

特に信頼している相手のそばに運ぶのは、「あなたと分かち合いたい」「見せたい」といった思いがあるから。

枕元は、飼い主が長時間安心して休んでいる場所=猫にとっても安心感がある場所と捉えられており、そこに大切な“成果”を持ってくるのは自然なことなのです。

プレゼントのつもりで置いている?

猫が“プレゼント”をするという行動は、母猫が子猫に狩りを教えるために獲物を持ち帰る習性に由来していると言われています。

そのため、枕元にぬいぐるみを置く行為は、「これ、あなたにあげるね」「今日の成果だよ」といったメッセージが込められている可能性も。

もちろん、実際に飼い主が使うわけではないことは猫もわかっています。

それでも、そこに置くという行動そのものが“愛情表現”であり、「私とあなたの関係性」を深めようとする意志の表れなのです。

自分の大切なものを“見守ってほしい”気持ち

猫が特にお気に入りにしているぬいぐるみを枕元に持ってきた場合、それは「見守っていてほしい」「そばに置いていたい」という気持ちの現れかもしれません。

人間でいえば、大切な宝物を信頼できる人の机の上にそっと置いておくような感覚です。

猫は言葉では伝えられない分、自分の“行動”で気持ちを表そうとします。

そのぬいぐるみは、猫にとっての“心の支え”であり、飼い主とそれを共有することでより安心感を得ているのかもしれません。

寂しさや甘えたい気持ちのあらわれ

猫は、見た目とは裏腹にとても繊細な動物。

日中あまり構ってもらえなかった日や、環境の変化でストレスを感じているとき、夜間や明け方に枕元へぬいぐるみを運ぶ行動が見られることがあります。

これは、「そばにいたい」「気づいてほしい」「一緒にいたい」といった、寂しさや甘えの感情が表れている状態。

その際、鳴きながら持ってくることもあります。

そうしたときは、やさしく声をかけたり、日中のふれあい時間を少し増やしてあげるのも効果的です。

飼い主の“反応”を楽しんでいることも

猫はとてもよく人間の行動を観察しています。

「ぬいぐるみを枕元に置いたときに、飼い主が笑った」「優しく触ってくれた」など、ポジティブな反応をもらえたことがあると、その行動を繰り返す傾向があります。

つまり、枕元にぬいぐるみを置くことが「うれしい結果につながる」と猫が学習している場合もあるのです。

こういった猫の知恵と観察力も、とても愛らしいポイントですよね。

無理にやめさせようとせず、受け入れる姿勢を

ぬいぐるみを枕元に持ってこられると、正直ちょっとびっくりすることもあるかもしれません。

ですが、それは猫なりの“愛情表現”であり、飼い主との距離を近づけたいという想いの表れ。

無理に止めたり叱ったりするのではなく、「ありがとうね」「かわいいなぁ」と、やさしく受け入れてあげるのがベストです。

特に夜間に多く見られる行動なので、ぬいぐるみが気になるようであれば、寝室に1個“枕元用のお気に入り”を用意しておくのもひとつの手ですよ。

猫の気持ちを知ることで、もっと絆が深まる

猫がぬいぐるみを持ってきて枕元に置く――

その行動には、たくさんの気持ちが込められています。

「これはあなたへの贈り物だよ」

「一緒に寝よう」

「これがあると安心なんだ」

そんな言葉にできないメッセージを、行動で届けているのです。

その小さな行動に気づき、やさしく受け止めることで、猫との関係はもっとあたたかく、信頼に満ちたものになっていきます。

猫 ぬいぐるみ くわえて 鳴くのは?に関連する Q&A

猫がぬいぐるみやおもちゃをくわえながら、鳴いたり唸ったりする姿はとても印象的です。

一見かわいらしい行動の中にも、猫なりの感情や本能がしっかりと表れています。

ここでは、飼い主さんが抱きやすい疑問にお答えする形で、行動の意味や対処法をわかりやすく解説します。

猫 ぬいぐるみ くわえて 鳴く行動の総まとめ

- 猫はぬいぐるみを獲物に見立てて運ぶ習性がある

- 鳴きながらくわえるのは飼い主に気持ちを伝えたいから

- おもちゃをくわえて歩くのは縄張り内で安全な場所を探す本能によるもの

- 唸る行動は独占欲や興奮、ストレスが関係していることが多い

- 持ってきて見せるのは「見てほしい」「褒めてほしい」気持ちのあらわれ

- 枕元に置くのは信頼している飼い主へのプレゼント行動

- 夜に持ってくるのは活発になる時間帯に気を引きたい思いがある

- メス猫には母性本能による擬似育児行動が現れることがある

- 鳴きながら運ぶ行為は安心感を得るための“心のお守り”的な意味もある

- 飼い主の反応を楽しんで繰り返す学習的な行動の一面もある

- おもちゃを持ってくる猫は学習能力が高く賢い傾向にある

- 猫は自分にとって価値のあるものを共有したいという気持ちを持つ

- 持ってくるおもちゃの種類にも猫の心理が表れていることがある

- 鳴く声の調子や行動のタイミングで気分や感情が読み取れる

- この行動は“かわいい”だけでなく、深い愛情や信頼の表現である

コメント